Modélisation du transport de sédiments autour d'un récif artificiel

*

B/ Modélisation de la plage de Biscarosse

Introduction

1/ Données

bathymétriques et utilisation de Matisse

2/ Modélisation

de la houle avec Telemac

1/ Données

bathymétriques et utilisation de Matisse

2/ Modélisation

de la houle avec Telemac

IntroductionLe fichier « cas » est le fichier de paramètres qui permet de rentrer toutes les données utiles au compilateur : le nom des fichiers de lecture des conditions limites et du maillage, la durée du calcul, le pas de temps et les périodes de sorties graphiques, ainsi que les conditions initiales, la loi au fond et d'autres paramètres de calcul.

Comme au départ nous ne possédions aucune information sur la bathymétrie de la plage Sud du Bassin d'Arcachon pour nous familiariser avec les différents logiciels, nous avons travaillé avec les données de la plage de Sète. Ceci constitue notre première approche de la modélisation de la plage de Biscarosse. Ensuite, nous nous sommes intéressé plus particulièrementà la région au sud du Bassin d'Arcachon.Cette partie décrit en détails la démarche que nous avons effectuée.

1/ Données bathymétriques et utilisation de Matisse

Le logiciel Matisse nous a permis de définir les critères géométriques, le maillage et les conditions aux limites à imposer dans le domaine étudié.

En attendant d'obtenir la vraie bathymétrie de la plage de Biscarosse, nous nous sommes servis des données bathymétriques de la plage de Sète d’un ancien BEI, pour nous familiariser avec Telemac et commencer nos calculs.

- Critères géométriques

Plus tard, nous avons reconstitué la bathymétrie de la plage de Biscarosse en digitalisant une carte du lieu. Pour définir la bathymétrie de la plage considérée, nous avons utilisé une carte bathymétrique de la plage provenant d’un ancien BEI (1996, Bassin d’Arcachon). Pour exploiter ces données, il nous a fallu digilaliser cette carte à l’aide du logiciel DATATHIEF. Nous avons enregistré, point par point les différentes lignes de niveaux. Puis, à l’aide du logiciel EXCEL, nous avons introduit la donnée concernant l’altitude et mis en place un fichier de données (sinusx) pouvant être exploitées par Matisse.

- Maillage

Schéma B1:

Maillage de la plage de Sète

Schéma B2:

Maillage de la plage de Biscarosse

Nous avons voulu adapté le maillage à la géométrie de la plage : nous avons donc essayé d’obtenir un maillage fin au bord de la plage et moins serré au fur et à mesure que nous nous éloignons de celle-ci. Pour cela, nous avons pris la valeur absolue de la bathymétrie à laquelle nous avons ajouté une constante. Ainsi, le maillage est de plus en plus serré au fur et à mesure que la bathymétrie diminue.

De plus, pour l’établissement du maillage, nous avons dû veiller à ce que les mailles ne soient pas trop étroites. En plus du temps élevé de calculs pour de tels maillages, de tels mailles peuvent engendré des erreurs en cascade.Le domaine étudiée pour la plage de Biscarosse est beaucoup plus grand que celui de la plage de Sète. En effet, alors que pour la plage de Sète on considère une plage de 3.5 km de longueur sur 1.5 km de largeur de mer, pour la plage de Biscarosse nous avons pris une plage de 25 km et une largeur en mer de 17 km.

Pour définir les conditions aux limites de Matisse, nous avons dû, dans le module correspondant, associer les groupes définis avec les entités spécifiées. Nous avons distingué trois types d’entités distinctes :

- Conditions limites :

La Mer : débit imposé, les vitesses du fluide libre.

La Plage adhérence des vitesses et glissement pour la hauteur d’eau.

Les Rives : glissement des vitesses et de la hauteur d’eau.Après avoir associer les groupes (Mer, Plage, rive gauche, rive droite), à leur entité correspondante, nous avons généré le fichier de conditions aux limites « cl ».

- Paramètres de calcul:

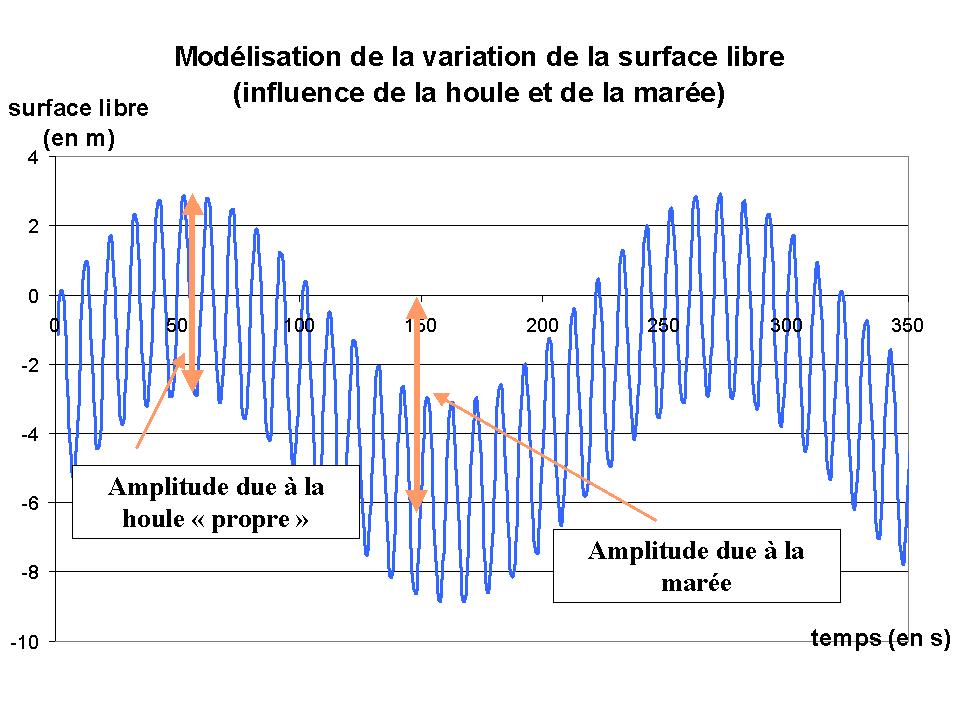

Cependant, étant donné que la période liée à la marée est nettement plus importante que celle liée aux vagues (10s et 12 h), nous avons préféré considérer uniquement la variation de hauteur de la surface libre liée aux vagues. Le temps de calcul aurait été trop important autrement.

Pour la simulation des vagues nous avons donc choisi une sinusoïde de période 10s et d'amplitude 3m.

SL est la surface libre. Nous avons pris une oscillation autour d'une côte initiale de -3m, afin de visualiser la remontée de l'eau à l'aide de l'option 'bancs découvrants' de Telemac.

Ces données de hauteur et période de houle correspondent à la situation de l'océan Atlantique, au Sud du Bassin d'Arcachon. Elles ne sont pas vérifiées en Méditerranée, mais le projet étant situé sur la côte Atlantique nous avons privilégiés ces résultats.

La période de la houle étant de 10s, pour obtenir des résultats en régime permanent nous avons choisit une durée de calcul d'une heure, avec un pas de temps de grand et des sorties graphiques toutes les 60s. Autrement, pour visualiser la propagation des vagues il a fallu réduire la durée de calcul afin d'obtenir le régime transitoire.

Pour la visualisation des résultats nous nous sommes servis du logiciel Rubens. Dans les deux cas la bathymétrie du fond est la suivante:

- Visualisation des résultats:

Schéma B3:

Bathymétries de la plage de Sète et de Biscarosse

Sur la plage de Sète on observe une tendance sinusoïdale de la surface libre, conformément à la condition limite imposée. Cependant la sinusoïde n'est pas parfaite, car le régime n'est pas encore établi. On constate, sur l'exemple de Sète que la hauteur de houle augmente lors qu'on s'approche du rivage. C'est sans doute dû à la diminution de la profondeur (hauteur d'eau). L'amplitude imposée par la condition à la limite est de 3m au niveau de la frontière 'mer'. Cependant, l'amplitude de variation de la surface libre est bien inférieure à cette valeur. Sur le schéma B5, l'augmentation brusque près de la plage (correspondant à x=1750m sur Sète et x=14000 sur Biscarosse) traduit le découvrement du rivage. En effet, une des conditions initiales est la côte imposée à -3m.

Cette bathymétrie coïncide parfaitement avec ce que nous avions au départ.

Pour visualiser la propagation de la houle il a fallu prendre un temps de calcul assez court afin de rester dans le régime transitoire. Pour le plage de Sète, comme le domaine étudié est plus petit nous avons pris une durée de calcul de 200s, alors que pour Biscarosse nous avons dû doubler ce temps. Les résultats obtenus sont les suivants:

Schéma B4:

Surface libre- propagation de la houle

Dans les deux cas on observe la propagation d'une houle. Pour mieux visualiser ce phénomène nous avons aussi tracé les profils en travers à des temps différents:

Schéma B5:

Profil en travers -propagation de la houle

En ce qui concerne la plage de Biscarosse, l'amplitude est anormalement

faible. Ceci est peut-être dû en partie à la grande

profondeur des eaux (-50m). Pour visualiser mieux la propagation des vagues

sur Biscarosse, nous avons prolongé la durée de calcul à

700s. Les résultats obtenus sont les suivants:

Schéma B6:

Surface libre et profil en travers -propagation de la houle à

Biscarosse pour une durée de calcul de 700s

La houle arrive jusqu'à la plage. L'amplitude est une nouvelle fois trop faible. Ceci est sans doute dû aux grandes quantités d'eau déplacées et à la largeur du domaine.

Pour visualiser le régime permanent, nous avons fait un calcul

sur une durée de 3600s. A cause du maillage et des dimensions du

domaine étudié, le temps de calcul était trop important.

Schéma B7:

Surface libre et profil en travers -régime permanent à

Biscarosse

Les résultats ne sont pas très satisfaisants. Il semble que même après 3600s le régime permanent n'est pas encore entièrement établi. Nous aurions obtenu des meilleurs résultats en réduisant le pas de calcul. Mais le temps de calcul dans ces circonstances devient considérable.

retour

Dans le cadre de la modélisation des différents phénomènes mis en jeu le long de la côte de Biscarosse, nous avons eu le temps de visualiser la propagation de la houle. Possédant deux bathymétries assez différentes, nous avons aussi pu comparer le comportement des vagues sur des fond de même nature mais avec des distributions des pentes variables. Cependant, les résultats obtenus n'ont pas pu être exploités suffisamment par manque de temps. En effet, nous avons rencontré beaucoup de difficultés pour l'obtention de la bathymétrie mais aussi lors de l'utilisation de Telemac (non disponibilité des salles et problèmes avec Telemac). Pour la soutenance orale, nous essayerons d'inclure dans la bathymétrie de la plage de Biscarosse un récif artificiel. Ainsi, les étudiants des années qui suivent pourrons reprendre nos résultats de Telemac et à l'aide des recherches bibliographique que nous avons effectuées poursuivre les calculs, notamment en développant la partie consacrée à SISYPHE.